1. 地政学的リスクと「語られる構造」

「地政学的リスク」という用語は、国家やメディアが不安を語る際に頻用されます。しかしその中身は曖昧で、見る角度によってまるで違うものになります。

フランスの哲学者ジャック・デリダは、言語は意味を固定せず、常に「ズレ(差延=différance)」の中にあると述べました。

この考え方を用いると、「地政学的リスク」という語もまた、単一の定義に回収できない曖昧な構造物であることが見えてきます。

「台湾有事」や「中東情勢」は、日本にとってリスクと呼ばれますが、他国にとっては機会や正義と捉えられる場合もあります。

このように、「リスク」という語の使用は、常に誰かの価値観や政治的立場に基づいて構成されているのです。

2. 国家の語りと「沈黙のルール」──ヴィトゲンシュタインの示唆

「私たちは世界について語ることができる限界の中でしか、世界を理解できない」

この視点はルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』に通じます。彼は、言語が世界を映し出す鏡ではなく、むしろ言語の枠組みが私たちの思考の限界を形づくると考えました。

たとえば、「日本の安全保障」という言葉は、あたかも普遍的で自明なもののように語られます。しかし、「安全」や「防衛」は本当に誰のためのものでしょうか?

経済的利益か、国家の存続か、あるいは市民一人ひとりの幸福か──そこには明示されない「沈黙の前提」があります。

ヴィトゲンシュタインの言う「語り得ぬもの」こそ、実は私たちが最も注意深く意識すべきものなのかもしれません。

3. 「リスク」という言語がもたらす心理的支配

「有事に備える」「地政学的リスクをヘッジする」といった語りは、非常に合理的で現代的な振る舞いに見えます。

しかしそれは同時に、私たちの思考を特定の論理=安全保障国家モデルへと自動的に従属させる仕掛けでもあります。

デリダ的に言えば、これらの語りは「中心をつくり、周縁を排除する」働きを持ちます。つまり、国家や軍事の語りが中心化される一方で、「平和」や「対話」の語りは周縁化され、非現実的と片づけられがちです。

地政学的リスクは、実際に起こる出来事であると同時に、語られ方によって構築されるリアリティでもある。

そこには、情報の受け手としての私たちの「態度」が問われます。

4. 日本における「集団幻想」とヴィトゲンシュタイン的沈黙

日本社会では、「みんなで乗り越えよう」「国難に団結を」というナラティブが繰り返されます。しかしこの「みんな」とは誰のことか、具体的な議論はあまりされません。

これはヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」におけるルールの無自覚な内面化といえます。

国民が同じルールで話しているように見えて、実はその中で声を上げられない立場の人々(経済的弱者、国境離島の住民など)が「不可視化」されていくのです。

5. では、私たちはどう語り、どう備えるのか?

デリダは「解体(deconstruction)」を通じて、既存の権力的言語を問い直す方法を示しました。

またヴィトゲンシュタインは「沈黙」を重視することで、語られないものの存在を逆説的に照らしました。

私たちが地政学的リスクに対してできることは、情報に踊らされることでも、無批判に国家に従属することでもありません。

むしろ次のような思考の姿勢こそが、「語りのリスク」に立ち向かう知性といえるでしょう。

- 誰の視点で語られているのか?を常に問い直す

- 「リスクを回避する」だけでなく、「リスクを構成している言語」自体に目を向ける

- 声なき人、語られない事実に注意を払い、「沈黙」に耳を澄ます

地政学的リスクとは単なる軍事や経済の問題ではなく、「語られる世界」の構築でもあります。

私たちはその中で「安全」「不安」「正義」といった語をどう受け止め、どう再構成していくのか──。

情報社会に生きる私たちは、地政学的な現実と同時に、言語そのものをリスクとして認識し、思考する力を求められているのです。

煩悩の地図としての「地政学的リスク」

いま、「台湾有事」「中東情勢」「日米安保」──

私たちは連日のように「地政学的リスク」という言葉にさらされています。

しかし釈迦であれば、この現象をどう見たでしょうか?

仏教の核心である「縁起」「無我」「空」をもとに、地政学的リスクという語りがいかに私たちを縛り、煩悩と無明に駆動されているかを読み解いてみます。

1. すべては「縁起」によって現れる──リスクもまた条件の産物

釈迦は、世界のあり方を「縁起(因縁によって起こる)」と説きました。

この世に固定された本質も、単独で存在するものもなく、すべては相互依存によって成り立っています。

地政学的リスクとは、あたかも実体を持った脅威のように語られますが、それもまた「政治的な語り」「経済的不安」「文化的偏見」「過去の歴史」といった複数の条件が重なって生まれた**仮の産物**にすぎません。

つまり、「リスク」は実体ではなく、私たちが特定の条件下で作り出した概念的構築物なのです。

2. 「リスクに備える私」こそが幻想──無我という視点

釈迦のもう一つの核心的教えは「無我」──すなわち「確固たる自我など存在しない」という真理です。

現代社会においては、「自己防衛」「国益の確保」「わが国の安全保障」など、あたかも「守るべき自我」が存在するかのように語られます。

しかし、それらは「固定的な私」や「本質的な国家」への執着に他なりません。

この執着こそが、争いや緊張の温床であり、「リスク」と呼ばれる事象を生み出す心理的土壌なのです。

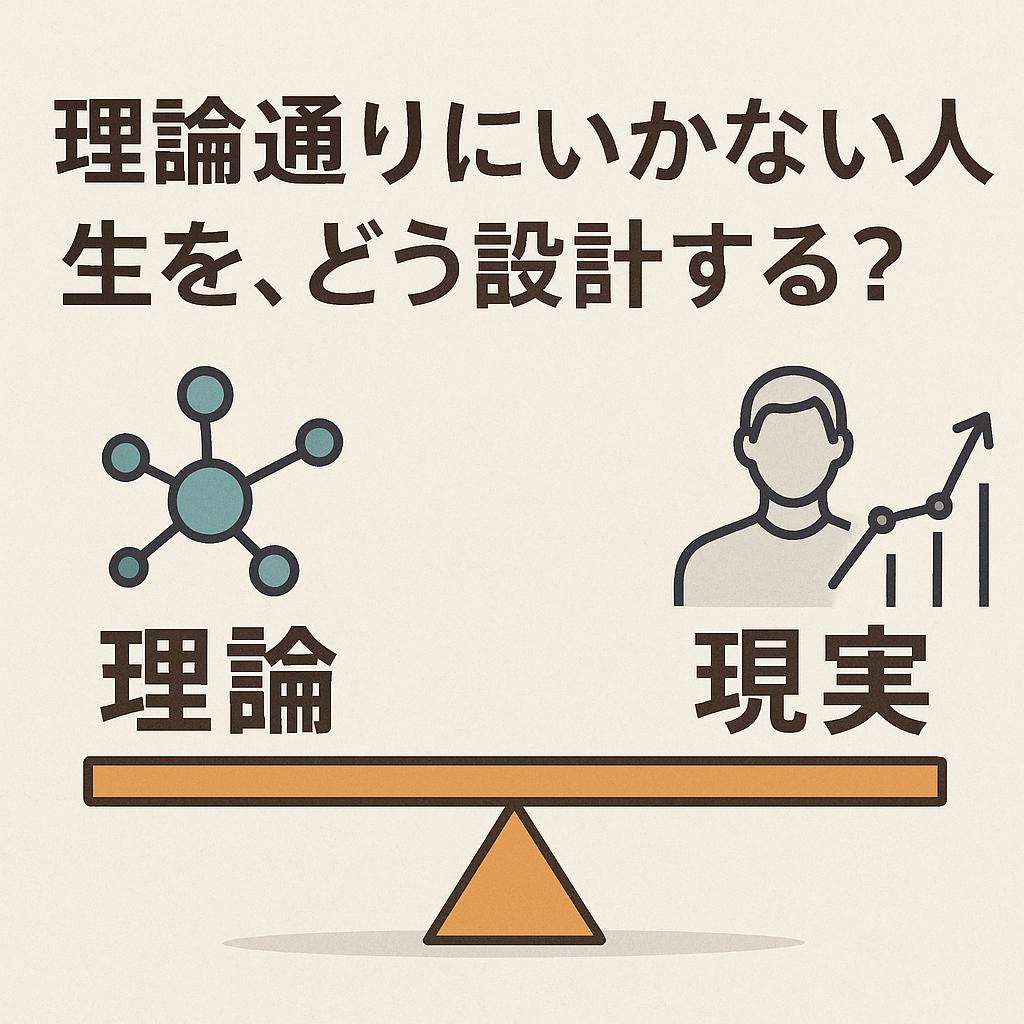

3. 無常と空──安定を求めること自体が不安を生む

世界は常に変化し続ける(無常)──この真理を深く見つめた釈迦は、「固定化された安全」や「永続する平和」は存在しないと説きました。

にもかかわらず、国家は「永続的な安定」や「恒久的な安全保障体制」を求め続けます。

しかし、それは変化する世界に、固定された枠組みを当てはめようとする苦しみにすぎません。

ここで「空(くう)」の教えが重要になります。

「空」とは、すべての現象に実体がないこと──つまり、リスクも安全も、「固定された形」で存在していないという認識です。

4. 「国民」や「敵国」も実体ではない──概念の暴走に気づく

「我が国」「敵性国家」「防衛ライン」──こうした語りはすべて、言葉によって構築された仮の区分です。

デリダが「言葉は現実をズラす」と言ったように、釈迦も「言葉に執着する者は真理を見誤る」と説いています。

私たちは「国家」や「国益」という実体なき観念に基づいて行動し、時に戦争や分断を引き起こしてきました。

本来は空であるべき概念が、**実体視された瞬間に「苦」の原因**となるのです。

5. 真のリスクマネジメントとは「智慧」による解脱

釈迦は、真の危機管理とは「外側の脅威を排除すること」ではなく、内なる煩悩(欲・怒り・無知)を超えることだと説きました。

現代の「地政学的リスク」は、多くの場合、恐怖・猜疑・支配欲という煩悩によって生み出されます。

国家の防衛体制や報道の語りも、これらの煩悩を反映し拡大する構造を持っています。

では、そこからどう自由になるか?

それは、「他国がどうであれ、わたしがどうあるか」という方向に視点を変え、智慧と慈悲に基づいた行動へと転換することです。

6. 終わりに──地図を捨てて、風景を歩け

地政学とは、本来「地図の上に描かれた関係性」です。

しかし釈迦は、地図の理屈よりも、実際に「生きているこの世界」のあり方を見よ、と言ったでしょう。

地図(=語られたリスク)に囚われず、現実の風景(=無常で空なる世界)を歩む智慧こそ、私たちが今必要としている視座ではないでしょうか。

「語るべきことより、沈黙すべきことを見極めよ」とヴィトゲンシュタインが言ったように、語られるリスクの奥にある、語られない煩悩と欲望に目を向けること。

それこそが、真の「リスク対処」なのかもしれません。